事故防止の方法

前回までの解説では、安全配慮義務の厳しさと、徹底することの難しさについてお伝えし...

コラム

コラム『安全配慮義務はどこまでもケースバイケース』で解説した通り、安全配慮義務には「ここまでやればOK」という明確な線引きが存在しません。そのため、事故を防ぐという目的に基づき、実務上必要な危険を洗い出し、適切な手順を策定することが最も重要とされています。

もちろん、これまでも「構内で事故を起こさない、起こさせない」という安全意識は持っていたと思います。しかし、法律で安全配慮義務が拡大されたとなれば、より一層対策を徹底する必要があります。

実際の現場における措置として一般的に次のような事項が適用され、可能な限り労働災害を防ぐ取り組みが行われています。

(1)環境整備

換気や通気(気温・湿度)、照明、防振対策など労働者が安全に働けるように作業場の環境を整える必要があります。

(2)安全教育

現場に応じた安全講習や研修などを実施して、ケガなど危険を回避するための知識と技術を習得させます。

(3)適切な安全装備と安全装置

労働者が安全に作業できるように、必要な保護具や安全装備を提供します。ヘルメット、手袋、保護メガネ、防音具、安全帯などが含まれます。安全装置の設置や作業手順の見直しなど、より安全な方法に改善することが求められます。

(4)緊急時対応

労働災害が発生した場合に迅速に対応し、労働者の安全を確保するための体制を整備します。さらに、緊急連絡先や応急処置の手順なども労働者に徹底させます。

しかし、これらの手順が適切に策定されていたとしても、それが構内の作業者全員に対して十分に周知されておらず、教育が不十分であれば、事故を完全に防ぐことはできません。

自社の従業員ならまだしも、出入りする業者全員となると、非常にハードルが高い問題です。

定期的な教育訓練を行うことは難しく、作業者の入れ替わりも発生します。

事業場内に安全標識を掲示したり、守衛での受付時に注意事項の書かれたカードを渡したりといった対策はこれまでも見受けられました。構内で作業に従事する者には全員に安全講習を受けさせて、入構証がないと構内に入場させないという事業場もありますね。

これらの対策で十分に安全配慮ができていると言えるのか?事故防止の実効性はあるのか?と問われると、どうでしょうか。加えて、近年は人材不足と言われており、日本語が通じにくい外国人労働者の比率も全体的に上がっています。例えば、安全帯使用を呼びかける掲示(図1)では、複数言語に翻訳された内容が記載されています。

しかし、各言語のニュアンスを現場の責任者が把握するのは困難です。作業者の理解レベルを確認するコミュニケーションも、ハードルが高いのではないでしょうか?

加えて、対象者によっては「高所作業」が危険であるという温度感が伝わらないケースもあります。「安全意識」も人それぞれです。

日本人の中でも、安全意識のばらつきはもちろんありますが、それでも一定の共通認識は持っているように思います。しかし、海外出身の方となると、どのレベルの安全意識を持っているかを確認することも難しい場合がありますね。

また、外国人労働者にばかり注目してもいられません。実は「日本人の3人に1人は、日本語が十分に理解できない」という調査結果もあります。

読解力や数的思考力などを問う国際成人力調査の結果によれば「ホテルにある電話のかけ方の説明を見て、指定された相手に電話をかける」といったような簡単な問題に答えられない日本人が3分の1程度見受けられています。(それでも、日本の調査結果は先進国中ではトップだそうですが…)

「手順書に書いてあるから理解しているだろう」という思い込みは捨てる必要がありそうです。

言語の理解力とは別の話ですが、読者の皆さんは、新しく購入した製品の取扱説明書をどの程度読み込んでいるでしょうか?実は、読まずになんとなく使ってみる…という人も多いのではないでしょうか?そうです。人は想像以上に「読まない」のです。

マニュアルや掲示を読まないのであれば、口頭でしっかり説明するのはどうでしょうか?

残念ながら、事前に危険作業について説明していたとしても、その効果は限定的です。

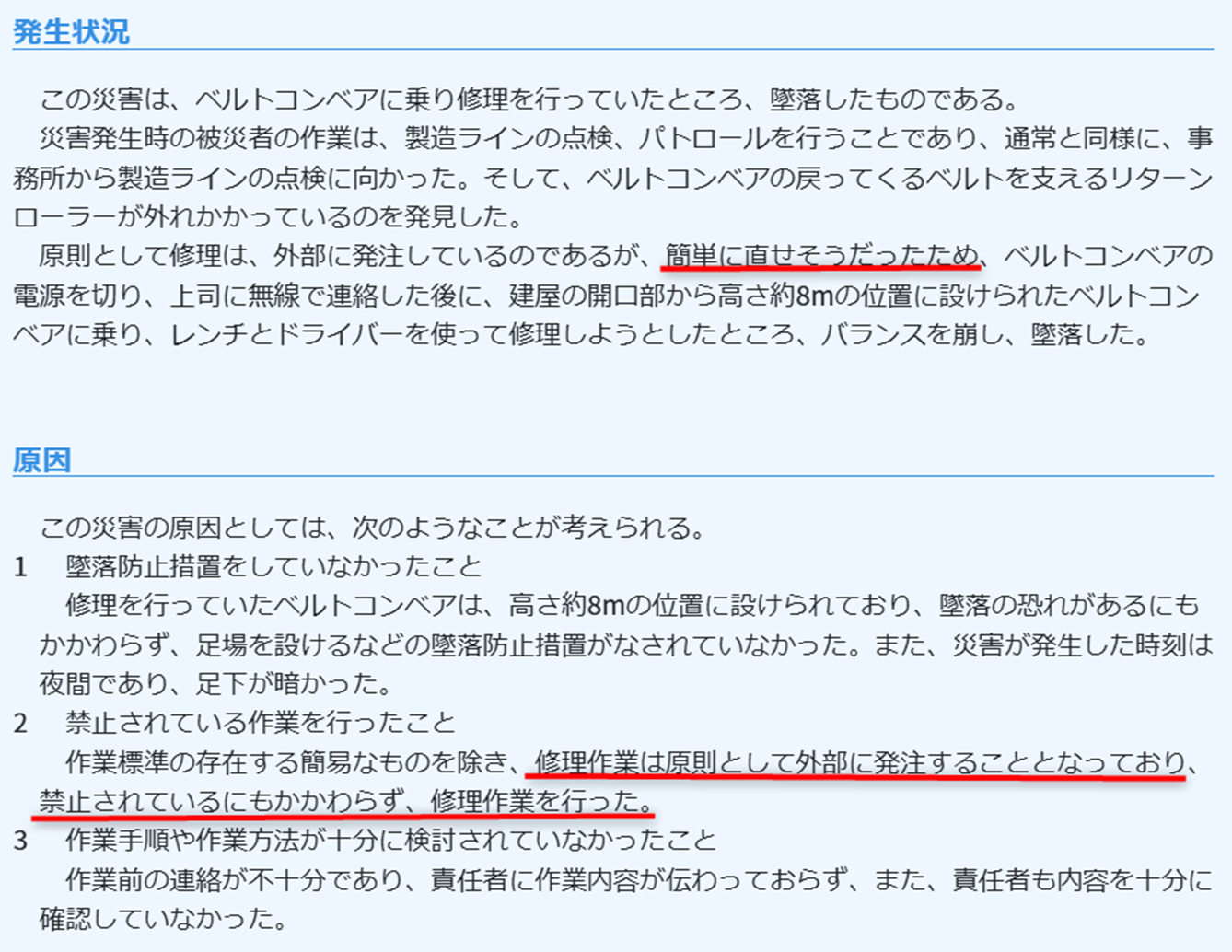

例えば、図2の事例では、機械の修理中に作業員が転落するという事故が発生しました。このケースでは、作業員が「簡単に直せそうだ」と判断し、自ら修理を試みたことが事故の主な原因の1つとされています。しかし、本来、修理作業は原則として外部業者に発注することが定められており、作業員が修理を行うことは禁止されていました。

図2:機械修理中の墜落事故 厚生労働省「職場のあんぜんサイト」

(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101292)

このように、手順が明確に定められていたとしても、その手順を十分に理解していなければ、作業員が逸脱した行動をとってしまう可能性があります。その結果、事故の危険性は高まります。

危険を回避するために行う口頭注意の効果は、主に2種類だと言われています。

1つ目は「危機介入」です。

今まさに目の前で行われている危険な行為をやめさせるために「危ない!」などシンプルな一言によって、問答無用で止める行為です。しかし、危険行為の現場にタイミングよく居合わせなければならず、さらに語気を強めなければ対象者は止まらないため、効果は非常に限定的です。

2つ目は「抑止」です。

特定の行為に対して、事前に「ネガティブな感情体験」を与えることで、それに結びつく行動を避けるように促すものです。

例えば、軍隊式の「命令は絶対」という教育です。この「命令は絶対」を徹底させるためには「命令を聞かないことに対する強いネガティブな感情」を事前に与えます。ちょっとしたことでも強く叱責し、理不尽と感じるレベルで罰を与えるというケースもあります。

これは「強く言わなければ効果がない」という点から、常に「パワハラ」のリスクを伴います。調節が非常に難しく、現代日本では実行が難しい対策でしょう。加えて、上記の2つとも「外国語で実行するのはとても難しい」という共通の特徴もあります。

事業者が適切な手順を用意し、教育を徹底していたとしても、このように作業員が個人の判断で手順を逸脱し、事故を起こしてしまうことを完全に防ぐことは難しいのが現実です。しかし、たとえ個人の判断が原因であったとしても、万が一裁判になった場合、事業者の過失がゼロと判断されることはほぼありません。

セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。