産業廃棄物処理委託の適正コストについて考える

物価高、燃料費高騰、人手不足…昨今の日本国内では、様々なコストが上がっています。...

コラム

令和7(2025)年4月22日、廃棄物処理法の一部改正が公布されました。内容は「電子マニフェスト報告事項の追加」と「委託契約書法定記載事項の追加」大きく2つです。実際の対応について、通知などによって解釈が示される可能性もありますが、現時点で判明している情報をもとに、想定できる範囲で解説します。今回は、施行日が令和8(2026)年1月1日と近い「委託契約書法定記載事項の追加」について取り扱います。なお「電子マニフェスト報告事項の追加」は、令和9(2027)年4月1日施行です。

今回の改正は、以下の①と②の条件に該当する場合が対象です。

① PRTR法における「第一種指定化学物質等取扱事業者」であって

②「第一種指定化学物質」を1%以上(特定第一種指定化学物質は0.1%以上)含有もしくは付着する産業廃棄物を排出する場合

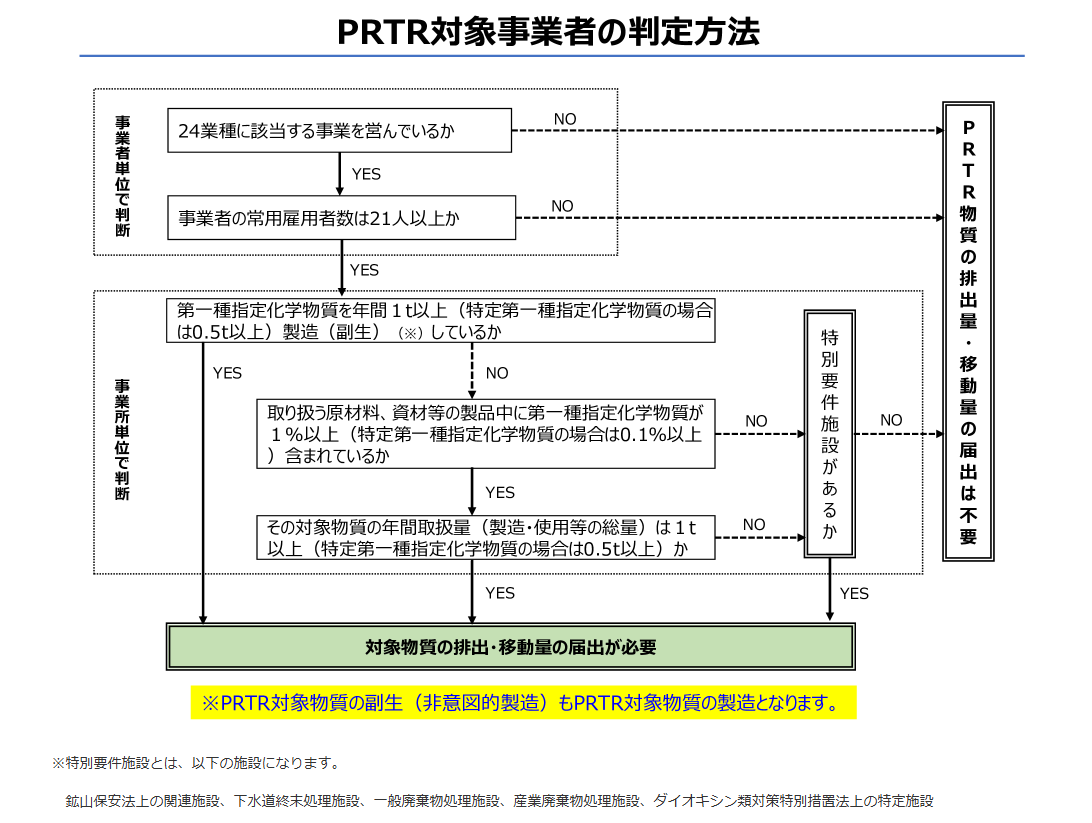

PRTR法では、業種・事業規模(従業員数)・対象化学物質の年間取扱量(第一種指定化学物質1t以上、特定第一種指定化学物質0.5t以上)などの条件に合致する事業者を「第一種指定化学物質等取扱事業者」として、対象物質の排出量・移動量の届出を求めています。

具体的な判定フローは図1の通りです。経済産業省HPには対象業種・対象化学物質が列挙されており、令和7(2025)年7月時点で24業種515物質が指定されています。

参考:経済産業HP(対象業種・対象化学物質)

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/3.html

図1:第一種指定化学物質等取扱事業者の判定フロー

まず、図1のフローに従って「第一種指定化学物質等取扱事業者」に該当するかを判定します。しかし、必ずしも改めてゼロから該当するかどうかを判定する必要はありません。なぜなら、PRTR法の対象事業者に該当しているということは、既に「排出・移動量の届出」を行っているはずだからです。

読者ご自身が直接の担当ではないかもしれませんが、社内で確認いただくと、対象事業者への該非判定結果の情報を入手できるはずです。また、対象事業者となっている場合、届出対象の化学物質を製造または取り扱っているか?などの情報も分かるかと思います。

確認の結果、PRTR法の届出対象事業者ではないことが分かった場合は、今回の法改正の対象にはなりません。ただし、法律上の厳密論における「対象外」ということです。実務上は「対応が望ましい」と判断される部分もありますので、以降の解説も通読してください。法的義務がなくても対象化学物質を把握して、必要に応じて情報提供している企業も多数あります。

自社が「第一種指定化学物質等取扱事業者」に該当している場合、排出する産業廃棄物に「第一種指定化学物質」が1%以上(特定第一種指定化学物質は0.1%以上)含有、もしくは付着しているかを確認します。実際には、対象化学物質を使用する製造工程から発生する廃棄物を絞り込んで、分析を行うことになります。対象化学物質を全く使用しない工程から発生した廃棄物まで分析する必要はないと判断できますが、対象化学物質を使用している工程であれば、1%(特定第一種指定化学物質の場合は0.1%)と微量の含有でも該当するので、含有の可能性が低いと思われる廃棄物でも、念のため分析しておく必要があります。このようにして、自社が今回の法改正の対象となるかを絞り込みます。

では、実際の対応はどうすればよいでしょうか?今回の法改正で求められているのは、前述の条件に該当(第一種指定化学物質等取扱事業者に該当し、かつ対象化学物質を規定の割合以上含有もしくは付着する廃棄物を排出)する場合、その旨と以下の情報を委託契約書に記載します。

・対象化学物質の名称

・対象化学物質の量又は割合

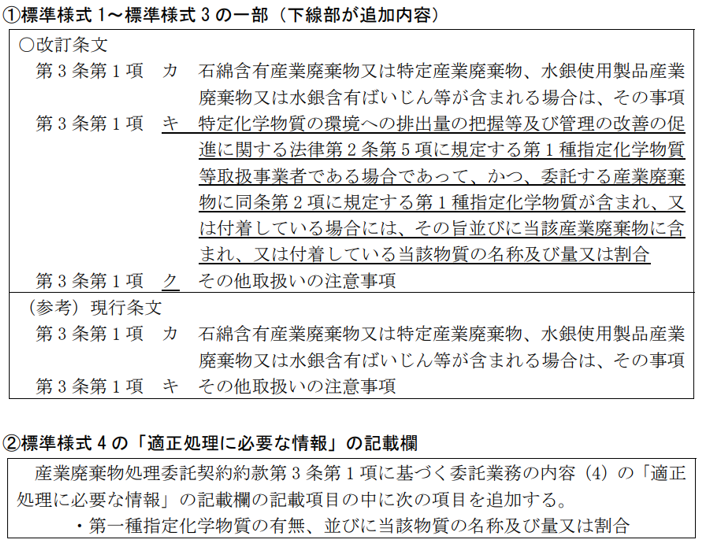

これは、石綿含有の有無や水銀含有の有無などの記載を求めている「廃棄物処理法施行規則第8条の4の2」に追加される形となっています。公益社団法人 全国産業資源循環連合会が発行する標準様式では、図2のように条文を追加すると発表しています。実務上の対応として、図2の雛形にあるとおり、第一種指定化学物質が廃棄物に含まれる場合には別紙等によって情報提供する旨を委託契約書に追記する方法が合理的と考えられます。

図2:公益社団法人 全国産業資源循環連合会の標準様式追加内容

この条文では「対象廃棄物が規制化学物質の含有または付着ありに該当する場合は、必ず情報提供しますよ」という宣言のみとなっているので、該当する場合は別途詳細を記載した書面が必要です。

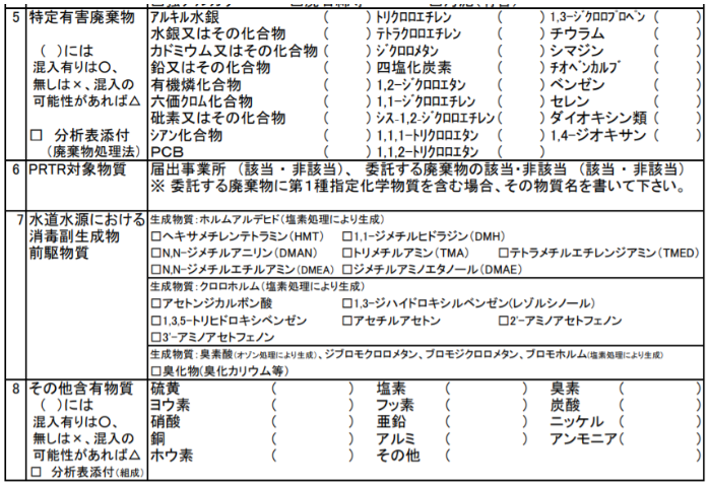

法律の求めるところが「該当する場合は、その旨」という書き方になっているため、該当の廃棄物でない場合、厳密には上記の条文も不要です。しかし、何も書かないと「該当しないから書いていない」のか「改正法に対応できていないから書いていない」のかが判断できないため、必ず現行の委託契約書には条文を追加します(図2の下線部分)。そして、詳細を記載する書面は特別な書式を新規で用意しなくとも、廃棄物データシート(WDS;Waste Data Sheet)を活用できます。WDSは、図3の通り、環境省がWebで公開している従来の様式です。そこにも「6.PRTR法対象物質」として記載欄がすでに設けられています。

図3:WDS様式(抜粋)

さて、読者の皆さんはここでこんな疑問が浮かびませんか?

「えっ?そもそもWDSに書くものなら、今までと変わらないのでは?結局なにが改正なの?」

そうです。PRTR法の届出有無や含有する対象化学物質はこれまでに作成したWDSにも記載されているはずなのです。ならば、なぜわざわざ法改正を行うのか?筆者の考える答えは「明確な義務化」をするためです。

そもそも廃棄物処理法では、廃棄物を適切に処理するために処理業者へ廃棄物に関する情報を提供することが定められています。そして、環境省では廃棄物データシート(WDS)の書式を使用した情報提供を“推奨”しています。つまり、WDSの作成は“推奨”であって義務ではなく、法で定められた「廃棄物の情報提供」も(特定有害物質や水銀、石綿など個別に指定されている物質を除いて)明確な基準はありません。

WDSを作成するかどうかも、排出事業者の判断に委ねられています。汚泥やばいじんなど、一見して成分が分からない品目には作成が推奨されますが、廃プラや木くずなど、一般的に有害性が無いと考えられる品目については不要と考えられています。そこで、今回の改正によってWDSの作成有無に関係なく、PRTR法対象物質の情報提供を行うことが義務付けられたのです。

また、WDSの推奨様式では物質名の記載が求められますが、量もしくは割合は求められていません。そこで改正法の基準を満たすためには、量もしくは割合を自ら追記する必要があります。

ここで再度、対象について考えてみます。対象は「第一種指定化学物質等取扱事業者」かつ「対象物質を含有もしくは付着する廃棄物を排出する」場合でした。では、第一種指定化学物質等取扱事業者に該当しない場合は、対象物質を含有する廃棄物を排出したとしても、法の規制対象にはならず、情報提供は不要ということでしょうか?

やはり厳密論では「廃棄物に対象化学物質が含有・付着していても第一種指定化学物質等取扱事業者でなければ、改正法の対象ではない」といえます。しかし、対象化学物質を含むのに全く情報を処理委託先に渡さない…というのは憚られるのではないでしょうか。そもそも「適正処理に必要な情報」は求められているのですから、対象化学物質が処理に与える影響を考えて、情報提供が必要だという判断が自然です。処理業者も情報は必要だと考えるはずです。そのため、実務上は「第一種指定化学物質等取扱事業者」に該当するか否かにかかわらず、対象化学物質の該非判定のみで判断していくことが一般的になってくると予想しています。

本改正の施行日は令和8(2026)年1月1日です。各事業者は年内に改正法に対応した契約書やWDSの雛形を整備するなどの対応が必要です。しかし、この対応に関して特に質問が多いのは「既存の契約書は作り直しが必要なのか?」という疑問です。本件に関して、執筆時点では公式的な回答となり得る通知等は確認できませんでした。

一方、環境省や地方自治体の指導方針はある程度予測できます。おそらく「水銀使用製品産業廃棄物」に関する事項が法定記載事項に追加された時と同様の対応になるのではないでしょうか?当時、様々な自治体の見解を聞き取り調査しましたが、回答は概ね以下の通り共通していました。

・既存契約については、必ずしも中途での再締結を求めない

・契約更新時には、改正法に対応した内容で締結すること

・「1年ごとの自動更新」としている契約も多く存在するが、自動更新であっても、更新のタイミングで契約改訂すること

・法の規定は「含まれる場合は~」のため、該当しない廃棄物の契約かつ、自動更新のものに関しては、必ずしも改訂の必要はない

基本的には「更新時」に改正法に対応した雛形を使用して適切な情報提供をすればOKですね。自動更新の場合でも、更新のタイミングで改定が必要です。とはいえ、更新のタイミングの管理にも手間がかかりますので、自動更新の契約書は施行前のタイミングで一斉に改定した方が現実的です。ただし、自社が締結しているあらゆる契約を全て改定する必要はなく「対象化学物質を含む廃棄物」についてのみでもOKということです。

施行時に、対象の契約改訂を徹底できていれば、あとから読み返した時に「~が含まれる場合は、その旨」という表記がなくても「改正前の雛形ということは、対象化学物質が含まれない廃棄物なんだな」と判断できます。このように、目下対応しなければならないことは「改正法に対応した雛形を整備し、対象を絞り込み、必要な契約分のみを再締結する」という流れになります。

これを年内に行わなければなりません。対象の絞り込みはPRTR対象物質の分析が必要なケースがあるかもしれませんし、各委託先との連絡や締結事務を想定すると、十分な余裕があるスケジュールとも言い難いかもしれません。まずは、対象契約の絞り込みに着手し、対応完了までの工数やスケジュールを検討するところから始めていきましょう。

セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。